ミシュランの星を取り続ける背景には絶え間ない挑戦がある。

ミシュランの星を取り続ける背景には絶え間ない挑戦がある。

祖父の影響で進んだ道

母方の祖父が友禅の絵付師で、“糸偏のまち”と呼ばれる室町に住んでいました。祖父は梅や桜など四季折々の植物をとくに専門としており、書斎には画集や美術誌、家庭画報などのグラフ誌がたくさん並んでいたのを覚えています。父が転勤族だったため、私は母の実家によく預けられ、祖父は幼い私ともたくさん遊んでくれました。その一方で夜中になると書斎に篭り、図案を考えたり、硫酸紙で型を取ったりと、一人でこつこつと作業しており、その姿がいかにも楽しそうだったことがとても印象に残っています。

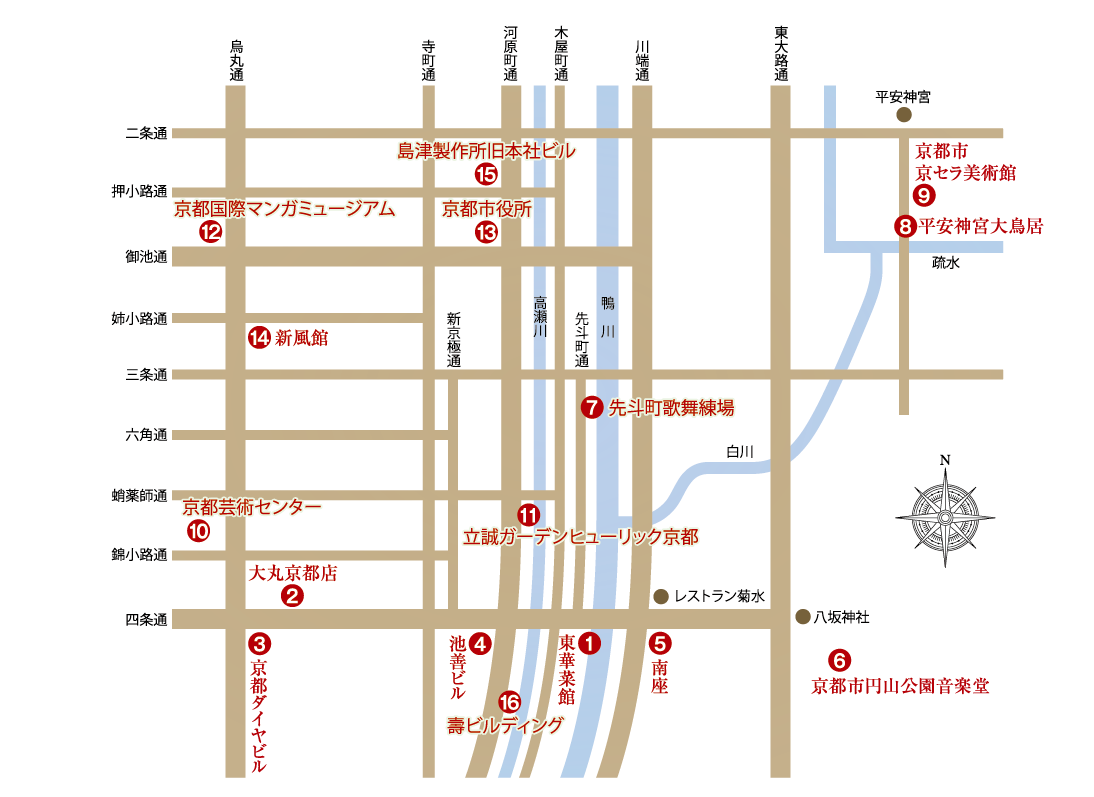

祖父に連れられて料理屋や美術館などにもよく行きました。たん熊さんや嵐亭さん、四条では東華菜館さんなど、幼い私には贅沢だった気もしますが、京都というまちで美味しいものや美しいものに触れられたこと、また、それを知り、勉強することが楽しいと思える感覚を間近に見て育ったことは、いまの仕事の礎になっていると思います。

私に限らず、人に食事を振舞うのが祖父の趣味だったようで、立命館大学の野球部のマネージャーをしていた関係で若い選手たちをよく食べに連れて行っていました。そのなかで「これぞ」と将来性を見込んだのが娘婿、つまり私の父(笑)。孫の私は食道楽の祖父のもと「料理をつくる人になりたい」と言っていたそうですが、私自身は覚えておらず。小学生のころには祖父から受けたもう一つの影響である野球に没頭し、高校卒業後は社会人野球でプレーしました。

所属チームの母体が病院で、業務として配属されたのは偶然にも病院食を作る調理施設。そこに腕のいい料理人の方がいて、魚のさばき方など一から教えてもらいました。3年目で怪我をして野球を続けられなくなったとき、その方が「本格的に料理を勉強してはどうか」と勧めてくださり、料亭へ修業に出たのがこの道へ進むきっかけとなりました。このとき21歳で、料理人としては遅いスタートでした。

季節や味わい、器の構成、客との会話など、

季節や味わい、器の構成、客との会話など、

自身の想いを全身で表現する料理は「劇場型」と評される。

日々怠らず、一期一会を大切に

ずっと野球一筋だった私にとって、途中で挫折した口惜しさは大きく、次のステージこそ頑張りたいという気持ちがありました。いくつかの店を経て、技術は身に付いたと少し自信が出てきたころ、お世話になったのが京都で最も予約が取れないといわれる名店「祇園さゝ木」です。ここで私は自分がまだまだだと思い知ることになりました。初心に返って基礎から勉強し、一つひとつ確認しながら「わずかなことも怠ったらあかん」と自分に言い聞かせ続けました。

2009年、33歳で独立することになり、構えた店が現在の「祇園にしかわ」。有難いことにその翌年にミシュランの1つ星、3年後から現在まで2つ星をいただいています。京都・大阪という激戦区で星を取り続けるプレッシャーは大きなものですが、スタッフや周囲の方々の協力、何より足を運んでくださるお客様が力になっています。

高台寺そばにある「祇園にしかわ」は、細い露地を抜けた先にある数寄屋造り。

高台寺そばにある「祇園にしかわ」は、細い露地を抜けた先にある数寄屋造り。

そんな毎日の出会いに感謝し、日々を積み重ね続けたいという思いを込めて、書家の池田桂鳳先生に「一期一会」と書いていただき、カウンターのすぐ近くに掛けています。ただ、深く考えすぎたり、プレッシャーに対して過剰に不安がったりすると、召し上がっていただく方は息が詰まるもの。祖父がそうだったように、まず自分が楽しんで仕事をすることを大切にしています。料理もお客様との会話も外しすぎると品がなくなるので、バランスは難しいところですが、「大将に会いに来た」と言っていただけるのが何より嬉しいお言葉です。時々「料理のクオリティーはすごいのに、ダジャレはひどい」なんて言われますが(笑)。

若いときはお客様も年上の方が多く謙虚でいることも比較的容易ですが、50歳を過ぎて自分より若い方に楽しんでいただくことに難しさもあり、まだまだ勉強が必要だと感じます。また、後進の育成はもちろん、これからの日本料理のためにはお客様にルールやマナーを伝えていくことも果たすべき役目の一つだと思っています。

7月17日の山鉾巡行。稚児を務める雅基さんの左が西川氏。

7月17日の山鉾巡行。稚児を務める雅基さんの左が西川氏。

右は義父の山田正太郎氏。(撮影/柴田歩)

稚児家として祇園祭にご奉仕

自分の店をもつにあたり、料理や商いの在り方とは別にもう一つ大切にしたのが5人いる子どもたちとの時間でした。日曜を定休にしているのもそのためで、毎朝の弁当作りも子どもとのコミュニケーションと考え10数年続けています。そんななかで昨年、長男の雅基が祇園祭の長刀鉾稚児を務めるご縁をいただきました。

長刀鉾保存会の理事で、四条繁栄会にある林万昌堂の林雅彦社長は、長年ご近所付き合いをさせていただく仲。地蔵盆などでご一緒した際、「稚児になってくださりそうなお家はないか」と話題に出たことはありましたが、まさか我が家にお声が掛かるとは思ってもみませんでした。祇園祭といえば飲食店はかき入れどきということもあり、料理屋が稚児家になるのも数十年ぶり。幸いうちは予約制なので、7月いっぱいお休みをいただいてご奉仕することを決めました。

稚児の補佐役である禿(かむろ)は稚児家から声をかけるのですが、大変なお役目であることと、発表まで秘密を厳守せねばならないことを考え、「祇園さゝ木」で一緒に修業した兄弟弟子にお願いしました。「おが和」の小川洋輔くんも、「にしぶち飯店」の西淵健太郎くんも、自分で店を起こした初代組。さゝ木の大将へ報告に上がった際には「商いをちゃんとやってきた証」と喜んでくださり、何よりのお褒めの言葉をいただいて身の引き締まる思いがしました。

2024年の祇園祭にて。

2024年の祇園祭にて。

7月1日の稚児お千度の儀の日、長刀鉾の会所で一同揃って。(撮影/三宅徹)

私はこれまで祇園祭の還幸祭で西御座の神輿でご奉仕をしており、また、ともに介添えを務めてくれた義父の山田正太郎も長刀鉾の「松飾り式(中之町御供)」などに長年携わっています。義父は呉服業の職人網を生かして自ら本格的な鉾の模型を作ってしまうなど、祇園祭への思い入れは並々ならぬものがあり、義父孝行ができたのも嬉しいことの一つでした。

また、息子と禿役の小川門土くん、西淵一登くんは一門会の催しなどで一緒に遊んだこともあり、仲良く大役を務めてくれました。祭の期間中、八坂神社のご神職や保存会の方に神事の意味やご奉仕について教えを受けるなか、息子も自ら学ぶようになり、「これで終わってしまうのは嫌だ」と、今年からは囃子方のお仲間に入れていただけることになりました。

いただいたお役目を通して、ご縁がつながった方もあり、京都というまちが内包する大きな力を改めて感じる機会となりました。これからはその一端で祭や京都のまちに少しでもお役に立つことができればと考えています。<談話>

PROFILE

西川 正芳(にしかわ まさよし)

1975年京都市生まれ。高校卒業後、社会人野球の選手を経て料理の道へ。名店「祇園さゝ木」などで修業し、2009年に「祇園にしかわ」を開店。翌年にはミシュラン星付き料亭となる。伝統的な和食を重んじながら、革新を恐れない挑戦を続け、季節や味わい、温度のバランスを吟味し、器の構成、店のしつらえまで、自身の想いを全身で表現し軽妙に振舞う姿は“ 西川劇場" と称される。2024年の祇園祭では長男・雅基が長刀鉾稚児に選ばれ、稚児家として祭に奉仕した。祇園にしかわ株式会社代表取締役。

PROFILE

西川 正芳(にしかわ まさよし)

1975年京都市生まれ。高校卒業後、社会人野球の選手を経て料理の道へ。名店「祇園さゝ木」などで修業し、2009年に「祇園にしかわ」を開店。翌年にはミシュラン星付き料亭となる。伝統的な和食を重んじながら、革新を恐れない挑戦を続け、季節や味わい、温度のバランスを吟味し、器の構成、店のしつらえまで、自身の想いを全身で表現し軽妙に振舞う姿は“ 西川劇場" と称される。2024年の祇園祭では長男・雅基が長刀鉾稚児に選ばれ、稚児家として祭に奉仕した。祇園にしかわ株式会社代表取締役。